Кремль

Небо подернулось вечерней дымкой, словно его сковало тонкой пленкой льда. В траве запели сверчки. Утром она раздавила куриное яйцо, поцарапав руку скорлупой. Живая липкая жижа продавилась сквозь пальцы, как из кулинарного мешка, и упала на солому вместе с капельками ее крови. На насестах, в полумраке и духоте терпкого птичьего воздуха зароптали куры, чувствуя напрасную гибель своего ребенка.

Беляна развинтила новую тушь и вдохнула кислый запах. В красном углу чадила ладаном лампада. В сладком мороке дремал кроткий лик Николая Чудотворца. Темная, древняя икона, искрилась в новом, золоченом окладе. Блики плясали на стекле, отделявшем образ от сумрачного мира.

В доме было тихо. Все еще лежали после позднего обеда. Из носика самовара капало на жостовский поднос, под краном уже собралась лужа. На столе валялись недоеденные корки хлеба и огрызки огурцов. Светлая атласная скатерть лоснилась от жирных пятен. Говорят, в старину любили объедаться. Бояре даже вызывали рвоту посреди богатого ужина, чтобы освободить желудки и снова приниматься за еду. Беляна представляла, как они со всего маху бросались тугими животами на деревянные бревна, разгоняя по кишкам пузыри зловонного газа. Гадкая, облитая блевотиной комната без окон, холопы держат на весу полы бархатных кафтанов, грузные побагровевшие лица бояр, спутанные бороды, стоны. Ее брат в детстве часто объедался оладьями до тошноты. После с ним случался понос.

Рядом на кресле фосфорически мерцала вышивка. Ровный ряд из десяти выпуклых крестиков — будущий одуванчик на фоне серого горизонта. В детстве эти солнечные головки поджаривали вместо желтков на воображаемой сковороде. И ее мама делала так, и бабушка, и прабабушка, и, наверное, пра-прабабушка. А вместо масла была обычная вода.

У самой дороги перешептывались волны. Посланники Северного океана шипели бурной пеной, набегая на неприступную насыпь шоссе. Великая громада воды дышала, вздымая и опуская могучую грудь. Непостижимая жизнь удивительных существ: рыб и китов, дельфинов и крабов копошилась внизу, осваивая пространства бывших человеческих жилищ. Пустоглазые дома, небоскребы, оперные театры и музеи, задохнувшиеся, мертвые, словно утопленники, опутанные склизкими водорослями, с наросшими полипами, в иле и тине превратились в рукотворные кораллы. Мимо дорог и машин, которым не было больше хода, держали путь целеустремленные косяки сельди и трески.

Бессмысленные глаза глядели в мутное сияние рубинов и изумрудов, плакали померкшие зеркала, неподвижная вода, словно воздух, обволакивала древние дубы. В кухонных раковинах выводили потомство окуни и горбуши. Мимо остывших телеэкранов пробирались акулы. Гады и раки цеплялись за вершины недосягаемых прежде башен. Рокот талого океана, поглотившего свет, летел на крыльях чаек далеко-далеко, до самых Южных Княжеств, наполняя человеческие души скорбью и радостью. Мечты и воспоминания в постоянном противоборстве будили в людях какую-то новую, бесконечно прекрасную энергию, такую сильную, способную создать невероятное и чудесное — мир разрушить и возродить.

Где-то заворчала собака. С тихим гулом по улице катилась машина. Потом она остановилась у их дома, с вкусным шуршанием раздавив шинами гравий.

Кто-то поднялся по ступенькам, расшатывая и без того ветхое крыльцо. Глухо хлопнула тяжелая, разбухшая в косяке дверь.

— Казакевичи! — кисельный бас отозвался паровозным гудком в душном тишайшем доме и разнесся по комнатам, в которых, казалось, летают невесомые микробы кессонной болезни. — Казакевичи! — новый залп. — Эй, сонное царство!

Беляна заметалась по комнате, отыскивая приличные штаны.

— Казакевичи! — ревел пришелец.

С каждым мгновением становилось темней, словно пространство сжималось в тугой кулак. На кухне испуганно тявкнула Крыса. И аварийным сигналом вспыхнул желтый свет в дальнем конце дома, как бы обозначая наступивший вечер. Все было в стирке. Беляна отчаянно натянула старую юбку, похожую на рваный абажур. Она высунула нечесаную голову из-за двери, а потом появилась сама, чуть щурясь от лампочки.

— Здравствуйте!

— Привет, Беля. Спите что ли? — Вздутый человек походил на мешок картошки. Он держал шляпу в вытянутой руке и широко улыбался, растягивая губы, изображая дольку сыра, показывая белые лошадиные зубы. Когда-то он был красивым. Беляна видела на старых фотокарточках. Но сейчас об этом напоминал только породистый, крупный нос с французской горбинкой, острые скулы, глубокие голубые глаза с желтыми прожилками и статный костяк бывшего атлета. Его лицо было похоже на пергамент, покрытый чайными кляксами. Вокруг глаз разлились чернильные круги, словно на веки ставили горячие чашки.

Беляна по-дурацки хихикнула и выпучила глаза.

— Мы вас не ждали, — сказала она. — Могли бы и позвонить.

— На-ка подержи, — пришелец сунул ей свою шляпу, а сам нагнулся, неудобно искривившись в узкой прихожей. Он развязывал ботинки, покачиваясь на одной ноге. Галстук с черно-белым рисунком, безвольно свесился вниз, как язык измученной собаки.

За тонкими переплетениями лиан на блеклых обоях, казалось, светились глаза каких-то магических и опасных существ. Вкрадчиво тикали часы. В комнате сохла позабытая тушь. В красном углу чадила ладаном лампада. В сладком мороке дремал кроткий лик Николая Чудотворца. Темная, древняя икона, искрилась в новом, золоченом окладе. Блики плясали на стекле, отделявшем образ от сумрачного мира.

Гремя когтями по крашеным половицам, в прихожую на тонких лапах прибежала Крыса, словно адъютант, возвещая о прибытии своего хозяина. Маленький дядя Иосиф шаркал растоптанными тапками без пяток.

— Гриша, мог бы и позвонить! Испортил такой сон!

Дверь в квартиру была открыта. В тусклом коридоре, словно в рыбьем пузыре, смутно угадывались очертания предметов. Старая женщина с пропитым лицом мелькнула за тряским холодильником «Свияга». Она была в желтой водолазке и лисьей шапке.

— Это вы жена ветерана?

— Вон она! — Неразборчиво и в нос крикнула Лисья шапка и с интересом посмотрела в камеру. — А я ейная племянница!

Два голубых кристалла — мутных и бессмысленных глядели на стену — глаза паукообразного существа, обернутого в рваные обноски. Тощие руки отчаянно держались за трюмо, погребенное под дюнами пыли. Ноги дрожали. Голова медленно поворачивалась в сторону звука. И тогда существо теряло шаткое равновесие и не падало только потому, что цепкие пальцы хватали воздух, как веревку. Лисья шапка брезгливо и мучительно кривила лицо. Паук облизывала бескровные губы, распустившиеся, как у ребенка.

В квартире пахло распадом и разложением, старостью и близкой смертью. Спертый воздух гнал в ноздри миазмы мочи и грязного тряпья. Стены, пол, косяки, диван, сервант, ковер и тумбочку, словом все поверхности покрывал какой-то липкий налет.

— Ее Зоя Аркадьевна зовут, — показала пальцем Лисья шапка.

— Старая я совсем, — протянула Паук. — Ходить не могу.

— Она слепая почти и слышит плохо.

— Давайте ее в комнату, — попросила журналистка в бирюзовом пальто.

— А?

— Ведите ее в комнату.

Но старуха поползла сама медленно и страшно. Ее качало. Казалось, еще одно движение, и Зоя Аркадьевна упадет замертво, рассыплется, словно плохо склеенная ваза.

Молочным пятном светилось широкое окно в паутине тонких занавесок. Старуха рухнула на диван. Ноги в мужских валенках были ей, как чужие. Лекарства и тонометр лежали на квадратном столе, застеленном клеенкой в цветочек. На стене две фотографии в коричневых рамках: круглолицый юноша с недоверчивым взглядом и строгая девушка в аккуратных кудряшках.

Зоя Аркадьевна натянула тяжелое одеяло на бедра. В комнатах было зябко. Оператор настраивал камеру, быстро прокручивая колесико диафрагмы. Старуха смотрела куда-то за журналистку расширенными зрачками, похожими на маленькие черные дыры.

— Вы меня снимать, что ли будете? — весело спросила она, показывая гнилые остатки зубов. — Не надо такую старую, — махнула иссохшей рукой.

— Готовы? — спросила журналистка.

Оператор — седой тридцатилетний парень — кивнул.

— Как вас зовут?

— А?

— Как вас зовут? — громче повторила девушка.

— А? Ничего не понимаю.

— Как зовут тебя? — раздраженно крикнула Лисья шапка.

— Зоя Аркадьевна.

— А фамилия? — журналистка случайно дернула микрофоном.

— Кадникова. В этом году мне исполнилось девяносто три года.

— Зоя Аркадьевна, холодно вам?

— А?

— Холодно вам?

— Как же не холодно, — скуксилась бабушка и поднесла кулачок к отвислому носу. — Холодно, мерзнем. Я ведь пятьдесят лет дояркой отработала, все в холоде, — старушка неловко отирала шершавое лицо, маленькое, узкое и похожее на инжир. — Мне Путин награду дал, письмо прислал, вон лежит на серванте. Работали много, да. Сил не жалели. За это, наверное, и дал.

— Плохо вам сейчас в холоде?

— Как не плохо — плохо.

— А чем?

— Мерзнем.

— Из-под одеяла не вылезаете?

— Я ходить не могу совсем! Не вижу ничего! Живу в холоде, с пьяницам. На верхотуру посадили. Три года снаружи не была.

— Да брось ты врать! В прошлом месяце на похороны к Петру ездила, не помнишь? — торопливо прошипела Лисья шапка.

— Чего ты суешься везде! Племянница! Годами не видела, а тут появилась! — неприязненно откликнулась бабушка. — Как я мужа схоронила полгода назад, так она и появилась.

— Зоя Аркадьевна, вы войну прошли, столько испытали, не обидно вам, что сейчас, на склоне лет вам приходится жить в таких условиях?

— Как же не обидно — обидно. Пятьдесят лет отработала дояркой, столько сил. Путин мне награду дал. Вон лежит на серванте. Война, да. Я радисткой была на Ленинградском фронте. Там мы с мужем и познакомились.

— Скажите, плохо вам в таких условиях?

— Да, — всхлипнула Зоя Аркадьевна. — Живу с пьяницам на верхотуре.

— А чем плохо-то? Мерзнете?

— Так как же мерзну, милая, — всплеснула руками старуха. — Я не одна такая, у нас весь дом мерзнет! — она поправила бело-голубой платок, из-под которого выбивались волосы, похожие на пух одуванчика.

Потом она поползла к столу — показывать ветеранскую книжечку и медаль, завернутую в чистую салфетку. На фотографии в удостоверении она была еще в силе — с навитыми белыми кудрями, щекастая, перламутровая матрона.

Журналистка — длинноносая, печальная девочка поддерживала старуху за острый локоть. А свободной рукой щупала на своей шее новый узелок, просто надеясь, что его больше нет.

После она рассказала эту историю своему другу Грише. В те дни он готовился к чемпионату Европы — до самой темноты пытался перегнать время на лыжах, тягал тяжеленные гири и штанги. Гриша сказал, что ей нужно вести записи, зарисовывать впечатления, как делали все великие писатели.

А потом началась война.

Лето сверкало в хрустальной воде фонтана. Тугие струи били в небеса и опадали розовым дождем в глубокую чашу, обливая золотые морды львов и фаянсовые клювы цапель. По широкому бортику, рискуя разбить головы, бегали дети с пухлыми коленками.

Звонкие воробьи шевелили блестящие, ярко-зеленые кроны парковых деревьев — старых и молодых: дубов, тополей, пихт, ясеней, яблонь и рябин. Толстые голуби дрались за крошки на брусчатке. По аллее между ало-желтыми клумбами, толкая вперед мягкие коляски с сонными младенцами, прогуливались супруги. Трава пружинила под юношами и девушками. Маятником работала качель, подбрасывая школьников в космос. Смущенно краснела девочка с длинной белой косой, застывшая на вершине пластиковой горки. Папа уговаривал ее, но все было впустую. Сзади уже ругались другие дети, которые не боялись катиться вниз. Девочка плакала. Она переживала не из-за высоты, а из-за тех острых ощущений, когда, кажется, желудок поднимается к горлу.

Вокруг фонтана, на скамейках, отдыхали горожане. Лысый дед играл на гармошке, а вокруг него в выходных платьях кружились пожилые пары. Когда-то они разбили этот парк на месте кладбища. Тогда молодые комсомольцы партиями приезжали в город на строительство большого завода.

Напротив парка в барочном величии сиял сталинский дворец — кинотеатр, похожий на морскую раковину.

За детьми у фонтана наблюдала печальная девушка с длинным носом и большими зелеными глазами. В руках она держала блокнот и ручку.

Наконец злой мальчик с потным белым лицом столкнул плачущую девочку, и она с визгом покатилась в песок.

Над картошкой поднимался крахмальный пар. Когда они с братом болели в детстве, дядя Иосиф заставлял их накрываться одеялом и дышать этими испарениями. Становилось лучше.

Беляна стучала по банке ладонью. С хлюпающим звуком в миску падали комки склеенных опят.

За столом у распахнутой двери в сад курили дядя Гриша и дядя Иосиф.

Крыса жадно выедала из миски мясо, оставляя на полу грязные следы. На обоях оживали высокие цапли, поднимая и опуская в пруд тощие ноги. Мухи и комары, словно гонщики, нарезали круги вокруг белой лампочки и с пустым стуком разбивались о матовый плафон в форме лилии. Сквозь звук скворчащей сковородки по веранде плыл аромат жареной колбасы.

Кощей читал Бунина, закинув ноги на спинку шаткого кресла. Говорили, что раньше оно стояло в городской квартире. В то время на красной плюшевой обивке еще не было дырок от горячего пепла и пятен, и его не нужно было закрывать шерстяным покрывалом, как сейчас.

Дядя Иосиф поиграл мохнатыми бровями, с каким-то всхлипом выпустил дым, а потом сказал:

— С газом совсем плохо стало. Придется окончательно переходить на дрова.

— Давно пора, — отозвался дядя Гриша. Он гипнотизировал уличную черноту. Там, по щелястой бетонированной дорожке, бежал лунный луч, гонимый невидимыми тучами.

Дядя Иосиф аккуратно подбирал слова — гладил свои курчавые волосы, медленно тушил самокрутку и быстро моргал.

— Как у вас там?

— Да ничего, — дядя Гриша вздохнул и потянулся, выставив вперед руки. — От князя тебе привет.

— Спасибо. Ему тоже. Как он?

— Уехал сегодня в Череповец.

— А ты чего здесь?

— У меня отгул. Я работал в прошлое воскресенье.

Кощей с интересом посмотрел на них, повернувшись рыжим затылком к Беляне. Она снимала кастрюлю с огня и загляделась на брата: «До чего же он похож на вороватого хорька» — подумалось ей. Девушка растерялась и случайно задела ладонью бок кастрюли. Кожу словно ужалила оса — но виду Беляна не показала, лишь улыбнулась.

— Как твоя? — помолчав, продолжил дядя Иосиф.

— Заканчивает уже, — дядя Гриша чистил зубочисткой ногти на распухших пальцах. — Не нравится мне все это, — вздохнул он. — Жене нравится, а мне нет. А вдруг война? Ее же убьют.

— Да не будет никакой войны! — шикнул дядя Иосиф и тревожно посмотрел на Кощея. — Больше никакой.

— Ну, не знаю.

Крыса громко чавкала в углу. Из сада лился свежий сладкий ветерок, он шевелил края кружевной скатерти и пышные волосы дяди Иосифа — ветер пах травой и океаном.

— Слушайте, расскажите мне о Петербурге, — Беляна поставила на стол чугунную сковородку.

— Уже сто раз рассказывали, — улыбнулся дядя Гриша, принимая в руки свою тарелку.

Кощей принес кастрюлю с картошкой и сел на свободный стул.

Дядя Иосиф засунул в рот толстое луковое перо, предварительно свернув его кольцом и посыпав крупной солью.

Беляна положила себе колбасы.

— Какая жирная еда, — поморщился Кощей.

— Ну, что ты как баба! — рассмеялся дядя Гриша. — Не жирная, а питательная. Пользительная, как говорил мой дед, упокой господи его душу. Петербург — красивый город был. Вы же видели карточки. Исаакий золотой, Зимний, как шкатулка, бесконечные набережные — берега, закованные в гранит и мрамор, следы ранений, желтая тоска, гниение воздуха — восторг и смерть — это Питер. Самый красивый город мира.

— Тяжелый город, — заметил дядя Иосиф, разминая картошку вилкой. — Он всегда давил на меня. Когда учился, жил в комнате своего дяди на Староневском. Сумрачная квартира в мрачном доме окнами на сырой колодец. Высокие потолки, скрипучий паркет, чугунная ванна на кухне и сумасшедшая бабка-соседка, которая каждую субботу пыталась поджечь мне дверь в комнату, чтобы я съехал. Когда я засыпал, ветер выл в расхристанных рамах, бился в стекла. А я, словно вживую, видел, как в этой комнате умирали люди. Когда гулял — как падали измученные, голодные на ледяных блокадных улицах. Представлял, как дохли больные туберкулезом, безденежные, безнадежные, униженные неудачники, игроки и шлюхи. Как строили его и гибли в болотах, ворочая тяжелые камни.

— Вы уже выбрали мрамор? — спросил дядя Гриша.

— Нет, во вторник с князем поедем смотреть.

— У тебя есть мысли?

— Я бы, конечно, остановился на розовом. Но посмотрим, что он скажет. Все-таки бюджет у нас не резиновый.

— Да, да, да, — с чувством согласился дядя Гриша.

— А жаль. Отгрохали бы Версаль, — едко ввернул Кощей. Он намазывал черную горбушку маслом.

— Ты сама масло взбиваешь? — дядя Гриша отрезал мягкий ломоть толщиной сантиметра в три и плюхнул его себе в картофельную толкушку.

— Нет, вы же знаете. У нас и коровы нет, — Беляна откусила кусок колбасы и опять обожглась, подула себе на губу. — Я на рынке беру. А расскажите еще про Финляндию.

— Игрушечная страна. Я и не видел толком ничего. Мы же там только бегали и спали.

— Вы там чемпионом стали.

— Да уж, Гриша был знаменит, — рассмеялся дядя Иосиф. — Ему Путин руку жал.

— Не могу представить, как вы жили, — Беляна серьезно посмотрела на обоих дядь. — Большая страна. Мир был больше. И свободы тоже. Неужели вы, правда, могли просто так ездить из города в город?

— И все просрали. Такую страну! — с досадой сказал Кощей. Он отставил свою тарелку и с размаху бросил на нее вилку. Та чуть не воткнулась в руку дяде Иосифу.

— Ты охренел? — дядя Гриша даже привстал от неожиданности.

— Чемпионы, светочи, подающие надежды..., — корчился парень. — Вы — неудачники. Хуже варваров. Разрушили все. Я, может, тоже хочу учиться в институте, гулять по Москве, ездить заграницу, голосовать на выборах, в театры ходить, в кино, в Интернете сидеть, я, может, писать хочу, но мне нельзя.

На веранде стало тихо. Только Крыса храпела на диванной подушке.

— Ты чего? — Беляна толкнула брата локтем в бок.

Но тот даже не почувствовал. Он, не мигая, с яростью смотрел на мужчин. Дядя Гриша и дядя Иосиф вдруг превратились в маленьких мальчиков, они опустили глаза и, кажется, даже покраснели.

— Наше поколение сделало все, чтобы вы могли себя проявить, — сухо сказал дядя Иосиф.

Кощей презрительно фыркнул:

— Я никогда еще такой глупости не слышал. Чудо, что мы вообще выжили.

— Ну, на нашем фоне вы уж точно покажетесь великими деятелями, — усмехнулся дядя Гриша. — Не смей нас судить. Не дорос еще. Посмотрел бы я на тебя, окажись ты на нашем месте. Мы были обречены, и наши отцы посылали нас на смерть, и прекрасно об этом знали.

— От вас все зависело, и вы все просрали.

— Было непростое время, — продолжал дядя Иосиф. — Но мы смогли вас спасти.

Кощей уставился на деревья, которые колыхались с тихим шелестом, как большие приведения. По лунной дорожке бежала пятнистая кошка.

— Мне кажется, был большой шторм, в море погиб корабль, а потом, утром выжившие очнулись на мокром песке, среди мусора и обломков, среди камней и чаек, омываемые соленой водой, — прошептала Беляна.

— Посттравматический синдром, — передразнил ее Кощей.

— Так и есть, — хмыкнул дядя Гриша. — Давайте выпьем?

Эхо, словно лупа, увеличило и рассеяло звук по бетонной клетке. Отражение выстрела прыгало по ржавым воротам гаражей. Человек в рваной куртке упал на асфальт и уронил пакет. Звон стекла разрезал уши. Он откатился к стене, закрыл голову руками и закричал.

Серые соты каменных бараков. Ровно посередине дороги — блокпост. Над ним нервно дергался красно-черный флаг.

Высокий лопоухий парень в бронежилете держал автомат дулом вверх.

Сзади него, над пагодами промзоны и дальше — над крышами многоэтажек, шпилем телеантенны, над мостами и автострадами по пасмурному куполу плыл сизый дым. Где-то далеко пылали адские горелки, рабочие обслуживали чрево ненасытной домны, ковали железо в мутной жаре; ученые создавали тонны опасного газа и отливали его в твердые кристаллы удобрений. Тысячи труб дырявили небо, тысячи градирен выпускали ядовитые облака.

— Следующий на поражение, — крикнул солдат сорванным голосом.

Человек скосил глаза вправо и увидел в узком просвете между двумя гаражами толстую крысу. Она разрывала брюхо мыши. Два кожистых хвоста переплелись: хвост убийцы и хвост жертвы. Мерзкая возня сопровождалась мучительным писком, к человеку медленно ползла лужица густой черной крови.

У военных вдруг стало тихо. К лопоухому солдату вышел сержант. Казалось, что металлическая сетка и колючая проволока, окружавшая периметр, завибрировали.

— Ты охренел, ...! — закричал сержант.

У солдата от напряжения еле заметно двигались уши.

— Тебе приказано, валить всех, кто сюда подходит! Ты чего сразу не стрелял, сука? Где только таких находят? На гребаном конкурсе дебилов, что ли? Падла!

Два черных солдата под указующим перстом офицера медленно раздвинули ворота и цепочкой с оружием наизготовку побежали к упавшему человеку.

Он весь сжался в комок и зажмурил глаза.

Военные зажгли фонари. И стало понятно, как вокруг потемнело. Красная шапка болталась между двумя бронежилетами.

На смотровой вышке под зеленой каской жадно горели два голубых глаза с желтыми прожилками. Девушка решительно целилась в лазерный прицел.

Два мягких тапка без пяток аккуратно дремали у высокой кровати. Их хозяин мог, как Обломов, попасть точно в цель, не глядя. Рассветное солнце розовым лучом путешествовало по темным пейзажам на стенах, задело железные шарики на спинке кровати, ворс ковра, и нос седого еврея, от чего тот зашевелился под ватным одеялом и снова стих.

Потом луч попал на чертежный стол, пробежался вверх и остановился на шпиле высокой башни. Эскиз каменного сооружения напоминал гравюру из раннего Средневековья. Это был грозный, величественный замок с бойницами и зубастыми крепостными стенами, окруженный широким и опасным рвом. Солнечный свет плыл по стрелкам и цифрам, обозначавшим пропорции гранитного чудовища. А внизу широким росчерком стояла синяя подпись: «Одобрено. Князь Г.Горшков».

Неоклассическое страшилище из красного кирпича с пустоглазой башней на самой макушке. Бывший дом культуры Химиков, обращенный в главную цитадель города, походил на слепого циклопа.

Там, где казалось бы, должен кричать колокол, как беспокойный еж, ощетинилось винтовками маленькое войско.

По холодному и гулкому коридору бродила пятнистая кошка. Она медленно поднималась и спускалась по лестницам, заглядывала в кабинеты, ловко уворачиваясь от бесконечных человеческих ног. Женщины и мужчины в будничной суете, с ворохами документов бегали по зданию, как напуганные лошади. Иногда среди них попадались бледные люди в черных с красным накидках, которые держали ладони открытыми, как цветки лотоса.

Кошка мягко прыгнула на кожаный диван и сладко свернулась калачиком, подобрав под себя лапы.

Высокие скулы фарфоровой красавицы впитывали свет. Она остервенело терла жесткой губкой полированный стол. В приемной пахло кофе. Временами уныло булькал кулер. В углу стоял безликий мужчина в шляпе и пальто.

— Господи, — испугалась чернобровая женщина в утягивающем платье. — Вешалка.

— Не поминайте Господа всуе, — машинально отозвалась скуластая.

— У себя?

— У себя. Оперативка идет.

— Мне бы посмотреть отчет по землепользованию.

— Конечно, Мария Федоровна, все здесь.

Чернобровая со скрипом отрыла дверцу платяного шкафа и присела на корточки, зарывшись в содержимое нижней полки. Большая, вихлястая попа, придавленная пятками, напоминала горбы верблюда.

Полоски жалюзи чуть шевелились. В полуоткрытую форточку ныряли децибелы уличной возни: рокот автомобилей, грохот трамваев и монотонное гудение человеческого улья.

Пузатый экран компьютера мерцал, словно космический тостер.

Скуластая секретарша рассматривала глянцевую бирюзу маникюра. Кожа на ее руках напоминала персиковый компот. Больное воображение могло представить, как она опускает свои руки в кипяток, ради омоложения, словно старая ведьма. Но она ничего такого не делала. Она просто была очень красивой. В голове секретарши раз за разом прокручивалась старая песенка: «Эти глаза напротив — калейдоскоп огней».

— Тут поговаривают, что к нам княже приехал. Челом бьет, — чернобровая внимательно вглядывалась в титульный лист толстенной пачки документов.

— Вы бы меньше слушали, — нарочито рассеянно отозвалась секретарша. — Это лишняя информация. И не надо при мне так говорить. Все-таки в мэрии работаете. Фильтруйте базар.

«Эти глаза напротив чайного цвета. Эти глаза напротив — что это, что это?»

— Где маникюр делаете? — чернобровая покрылась пятнами, как жирафа.

— У Светы в «Шоколаде».

— Ах, у Светы...Дорого?

— Достаточно.

Пластиковая мельница подгоняла искусственный ручеек, бегущий через тирольскую деревню. Журчало успокоительно, как в домашнем туалете. Просторный кабинет привольно дышал, расправив могучие плечи. У окна небольшая сцена с трибуной для публичных выступлений. Над партийными столами, составленными краеугольной буквой «т», нянчила сына Богородица. «Умиление» в золоте и серебре испускало свет на картофелеобразную голову печального человека.

Атласный галстук противно впивался ему в шею.

Янтарный чай испарялся из граненого стакана, простреленного светом и тенью.

— Глава прибалтийской диаспоры передает вам привет, — худощавый ассистент со впалыми желтыми щеками утомительно перечислял сообщения. Он стоял по правую руку начальника, говорил и смотрел чуть вбок, как иллюстрация — весь какой-то прилизанный, нездоровый в черном костюме-футляре. — Хотят вступить в славянский союз.

Синие тройки перешептывались за ножкой «т». Их брыли и грузные туловища мерно покачивались в электрическом свете, как подтаявший холодец.

— Так, ну, я думаю, что этот вопрос нужно вынести на рассмотрение совета, — печальный человек деловито схватился за перо. — А пока, братья, хочу обсудить с вами уборку городских территорий. Слово для доклада предоставляется начальнику департамента ЖКХ Савелию Ершову.

— Вчера комиссия департамента обследовала улицы первого и второго значения во всех пяти районах города, — коротко стриженный, курносый Савелий Ершов говорил неразборчивым тенором, проглатывая слова. При этом он делал неожиданные ударения и интонационные всплески, отчего веснушки на его щеках разбегались в разные стороны. — В ходе рейда выявлено семьсот десять нарушений. Двести на улицах первого значения, остальные на второго. Это мусор, навоз, большое количество смета, автомобили и повозки на газонах, — значительно посмотрел на коллег. — Представления о ликвидации нарушений направлены подрядчикам. Наибольшее количество замечаний получила компания «Доргорклин». Далее следуют «Спецавтобаланс» и МУП «Чистюля».

— Это очень плохо, братья, — смутился печальный человек. — Плохо, что мы не можем содержать дом наш в чистоте. А, если мы у себя в городском хозяйстве порядок навести не можем, что же говорить о душах человеческих?

Грузные тройки томно завздыхали. Изредка они кивали головами и утирали пот с крутых розовых лбов.

— Малуша, запишите, — обратился он к бледному ассистенту. — Я распоряжаюсь устранить все замечания сегодня к шести часам вчера. Если указание не будет исполнено в срок — смертная казнь.

Директор компании «Доргорклин» — толстяк в зеленом галстуке, вскочил, звякнув золотой цепочкой на тесном жилете, и тут же упал в обморок.

В дверь тихонько постучались.

— Войдите, — разрешил Малуша.

Фонтанчик все журчал.

В комнату втекла скуластая секретарша и поклонилась в пояс.

— Господин мэр, к вам князь Вологодский, челом бьет.

Девушку прошиб жар, на ее фарфоровых щеках мерцали розовые пятна. За стройным плечом рябили чьи-то толстые носы и бритые затылки.

— Все свободны, — печальный человек шевельнул мизинцем, закрыл папку и бросил ее себе за спину, в кучу пыльных бумаг, подпиравшую своим пиком икону «Умиление».

Ее назвали Беляной, потому что она родилась в феврале. В тот день началась долгая метель. Гигантские кружевные снежинки тяжело опускались на промерзший асфальт — снег не переставал много недель. Дядя Гриша рассказывал, что эта вьюга спасла им жизнь. «Если бы не оттепель, — говорил он. — Если бы не оттепель». Беляне мерещилось, что она помнит запах своей матери — такой теплый и сладкий, помнит колкую щетину отца и вместе с тем прикосновение мокрого снега к лицу — тому младенческому лицу; казалось, она помнит.

Дядя Иосиф считал, что она похожа на Равенну из романа «Айвенго». Вальтер Скотт не был запрещен, поэтому она читала. Прекрасная дама, благородная красавица с крупными чертами лица, словно античная статуя, высеченная из алебастра, женственность форм и плавность изменчивых линий; выразительные зеленые глаза — большие и робкие, достоинство в осанке и танцевальность движений, легкий шаг и наивные губы. Да, наверное, она действительно была похожа на средневековую принцессу. По крайней мере, ей нравились цветы и вышивание.

Беляна не любила солнце: оно казалось ей слишком горячим и утомительным. В яркий день у нее всегда болела голова. Зато под дождливой тучкой она чувствовала, как ее душа, словно птица, поднимается куда-то ввысь. Когда дождь начинал царапаться в окно, Беляна улыбалась: становилось так спокойно и мирно, так радостно.

Она жила, как слабая рыба, не способная противится могучему течению. Вся ее жизнь проходила в неровном квадрате приморской деревни, где люди боялись включать по ночам фонари — по старой памяти, чтобы не привлечь самолеты. Хотя чего уж там было бомбить, в самом деле: рыночную площадь, да купеческий дом.

Беляна ходила по дому «как Офелия», — едко замечал ее брат; убирала, мыла полы, занималась огородом (летом из-за прополки ее ногти всегда были черными), следила за курами, штопала, стирала и готовила еду. Она была за мать и своему близнецу Кощею, и даже дяде Иосифу, который взял их к себе после войны.

И мечталось, мечталось ей часто, глядя в непроглядные ночные облака, как она влюбится в смелого рыцаря — непобедимого и сильного. Она хотела, чтобы кто-то изменил ее жизнь, потому что у самой не доставало сил.

Часто представляла, как познакомились ее родители. На пересылочном пункте весной двадцатого года. Ее мама — военная журналистка и снайпер отец. Вот они оба — веселые и живые: рыжий юноша с татуированными шеей и руками, со смеющимся взглядом, с сильным подбородком и тоннелем в мочке правого уха, а еще с первыми морщинами — лучиками у прозрачности серых глаз. И девушка, которую он обнимает — мама: бледная девушка с короткой светлой стрижкой и с чуть длинноватым носом, в растянутом свитере на худых плечах, с изящной шеей и тонкими запястьями, на одном из которых чернела наколотая бабочка. Теперь это лишь фотография, пришпиленая булавкой к синей лилии на стене. Ее родители были героями, в их честь даже установили памятники в центре Череповца, а дома, в ящике дядиного стола, который всегда запирался на ключ, в бархатных коробочках хранились две позолоченные медали.

Беляна мечтала побывать в траншее у Спички, где родилась. А еще хотела хотя бы раз в жизни пойти на общегородскую дискотеку. Но все не решалась попросить.

Каждый день бесконечные составы и крокодилообразные баржи, груженные тоннами стали и минеральных удобрений уходили под конвоем солдат вниз по старому течению Шексны в Нижний, Ростов и Татарстан. Дома вокруг вокзала трепетали дребезжанием посуды в буфетах. В перманентном звоне трамваев люди отправлялись на заводские смены. Облачко серного дыма, словно воздушный шарик, зацепилось за антенну на крыше высотки в городе, где всегда было пасмурно. Если солнце и выходило, то казалось тусклым, словно пропитанным сажей и копотью. Его хотелось протереть спиртовой тряпочкой, но и это вряд ли бы помогло.

Жрецы домен с черными лицами давно бросили это занятие.

Проспект Победы сиял, как новогодняя гирлянда, огнями сотен забегаловок разного калибра. Бойкие итальянцы и любезные французы зазывали гостей, буквально, хватая прохожих за воротники. Возле магазинчиков курили бородатые евреи. Голландцы и скандинавы обслуживали верфи и ходили на промысел в опасное море. Чернокожие и белые старики играли друг с другом в шашки, сидя на скамейках в Мемориальном парке, и последние называли первых «абу», а те только смеялись. Говорили, что в городе бузит немецкая мафия, но это были только слухи и кровавые следы в темных переулках, а еще пустые имена, оставшиеся от тех, кто исчез.

Еще были больницы, школы, филармонии и библиотеки, где вместе работали разные люди — эмигранты и коренные — великий народ разбитого города — осколки большого мира.

Утренний гудок выбросил за ворота тысячи оглушенных людей. Распаренный после душа парень в потрепанной армейской куртке щурился и быстро моргал, словно крот, попавший на солнце. Он сел в вагон и прижался загорелым лбом к прохладному в рассветной испарине стеклу. Мимо проносились свинцовые дома с красно-черными плакатами, с которых в ангельском смирении улыбался горожанам господин мэр и молился за них, сложив руки в кувшинку лотоса, сжав запястья и открыв ладони.

Дома была холодная лапша и тушенка. Парень уже представлял, как будет разогревать ее на медленном огне, чувствовал запах семечек. Сквозь подступающий сон он рассматривал плакат на противоположной стене — «Берегите газ», а ниже еще один — «Тунеядство карается смертью!». Черные буквы на красном фоне были похожи на злобных, мохнатых пауков. Они становились все больше, заполняя своим мерцанием сумрак его подсознания. Уже отворилась дверь, на пороге которой он стоял, и полетела навстречу сладкая бездна, а на дне ее плескалась марганцовка. В эту пропасть вместе с ним падали и мохнатые пауки, словно их, как сор вытряхнула из коробки хозяйка. Пауки пытались на лету ужалить, они ползали по его груди, поднимались вверх по шее, и он наяву чувствовал мягкость их лапок, их сухость и колкость. Пауки пытались разжать ему губы и забраться в рот. Казалось, их очертания раздваиваются, и округлая «а» вдруг превращалась в «о», а «с» в две «с», словно клетки делились под микроскопом.

Перед глазами плыли какие-то розовые и желтые бегемоты. Парень очнулся и схватился за рот. Он вздрогнул и испуганно, резко осмотрелся по сторонам, как делает всякий забывшийся при посторонних человек. Гаденький стыд комком скопился в горле. Он прокашлялся. В упор на него неприязненно таращилась угреватая толстуха. Она поджала синие губы и душила в руках трехлитровую банку томатного сока. Парень цикнул зубом и отвернулся к окну. Пассажиры мерно покачивали головами в такт трамвайному ходу. Кто-то боролся со сном и его глаза смешно косились в разные стороны, как у припадочного зайца, кто-то тревожился, как борзая перед охотой, предчувствуя рабочую гонку. Его бабушка тоже так ездила по утрам, и трамвай катился быстро и легко по стальным рельсам, словно велосипедист по сельскому лугу, насвистывая легкую песенку; и кондуктор поводила наеденными боками, собирая за проезд, и водитель в оранжевой жилетке жала педаль, и только начала вводить трамвай в поворот на кольце, когда в него попал снаряд. И не стало бабушки.

Парень дернул себя за прядь выгоревших волос, почувствовал боль и чуть успокоился. Он делал большие усилия, чтобы не вернуться в нервозность и не раствориться в белом пятне. А для этого надо было не думать о плохом, но мысли постоянно лезли в сознание, как черные пауки из старого ящика, и мучили его. Парень равномерно постукивал носком ботинка по металлическому основанию своего сиденья.

Дома его ждала мама — слезливая, сухонькая женщина с чуть зеленоватыми, редкими волосами. Она была совсем слабенькой, нежной и слишком чувствительной. Мама перенесла контузию и потеряла руку. Иногда у нее случались сильные головные боли, которые лишали ее покоя и разума. Мама работала в сороковой школе учительницей математики и очень переживала, что ее сын не мог поступить в институт.

— Ты интеллигент в седьмом поколении, а работаешь на заводе в пыли и в грязи — не правильно это, — говорила она. — Еще заработаешь астму, в детстве у тебя часто бывали бронхиты.

— Зато я знаю жизнь, мама. Вот дедушка был профессором, а жизни не знал.

— Ты должен учиться в институте, — упрямо сжимала губы мама и гладила его лицо здоровой рукой.

Он молчал, и она молчала, потому что говорить тут было нечего — оба знали, что нет смысла спорить с порядком — нет у них на это права.

Когда ему было три года, они с мамой оказались в эпицентре самого первого теракта. Бомба взорвалась во время хоккейного матча, порубив в фарш центральную трибуну. Он помнил какие-то блики, помнил синие полосы и красные пятна на льду, каску одного хоккеиста и конек другого, помнил стоны и звон в ушах, тяжесть матери, придавившей его своим телом, вкус ее крови, стекавшей ему на лицо и смутную радость от того, что чувствовал, как бьется ее сердце. Или ему только казалось, что он помнит.

«Остановка ТЦ „Рассвет“», — сипло проговорила водитель в оранжевом жилете, спрятанная за пуленепробиваемым стеклом. Хотя никакого ТЦ «Рассвет» уже и в помине не было больше двадцати лет, в том здании стучала молотками обувная фабрика «Черевичка».

Парень аккуратно перешел дорогу под руководством улыбчивого регулировщика. Он шел широким шагом по улице Первомайской, домой, в их с мамой однокомнатную квартиру с застекленной лоджией, на которой жил присоединенный к ним старый француз — учитель иностранного языка из маминой школы. Парень размахивал спортивной сумкой, в которой лежала пустая плошка из-под куриного супа, полотенце и рабочие ботинки. С каждым шагом настроение становилось все лучше. Хотелось положить голову на пушистую подушку, закрыть глаза, хорошо свернуться, поджав ноги к груди, и увидеть во сне радость. Он посмотрел направо, где в ровном румянце дремала мэрия. Высокое крыльцо поднималось к широким стеклянным дверям. И в этих стеклах отражались блики тысяч восковых свечей, букеты из бархатцев и тюльпанов, ветки сирени, которыми были завалены ступени. А к рубиновым кирпичам были приклеены записки, что дрожали на ветру, словно от здания отходила кожа. Казалось еще мгновение и цитадель поднимется в воздух. Но она слишком крепко стояла на земле.

На щеке печального человека шевелилась крупная розовая бородавка, похожая на бугристый кожистый холмик с кудрявым волоском. Вернее, это дядя Гриша представлял, что она шевелится. Он то и дело переводил взгляд с пушистых, как две ласки, бровей мэра на его бородавку. И ему казалось, что она ползет в сторону носа, как улитка, оставляя за собой влажный след. Поэтому дядя Гриша немного улыбался.

— Федераст, — протянул он своим трубным басом, заполнив этим густым звуком весь кабинет, как аквариум дегтем. Он поправлял костяные запонки на голубых манжетах.

— Имей уважение, я все-таки тут главный человек, — вздохнул мэр.

— Федор, — снова улыбнулся дядя Гриша. — Ты для них тут главный человек, а для меня по-прежнему салага. Я тебе, конечно, верю и уважаю, ты видел святого Николая, но все же, ты мой боевой товарищ, я твой боевой товарищ, давай попроще как-нибудь, окей? Не заносись!

— Хочешь настоящего коньяку?

— Давай. Откуда у тебя?

— Химики привезли из Испании.

— А в Испании он откуда?

— Не знаю. Говорят, бочка приплыла из Франции.

— Его безопасно пить?

— Ну, химики пили, говорят, безопасно.

С хрустом печальный человек открыл полулитровую пластиковую бутылку и плеснул дубовой жидкости в два широких бокала, разлив часть на полированную ножку «т».

— Как дела на Вологодчине? — спросил он, когда оба уже сделали по глотку и смаковали ореховое послевкусие.

— Давно я такого не пил. Может, это Хеннеси?

— Кто ж его теперь знает. Может и он. Так как в губернии?

— Все путем. Хочу вот по твоему примеру ввести в школах китайский язык. Только для этого надо выписать китайцев. Уже звонил в посольство, в Московию.

— Что говорят?

— Заинтересовались.

— Как у вас страда?

— Зерновые поднимаются, коровы доятся, капуста и картопля растут — все путем.

— Проблемы со снабжением будут?

— Пока рано говорить, — улыбнулся дядя Гриша, вновь изобразив дольку сыра. — Я вот по какому делу. Ты, наверное, ждешь, что я сейчас чего-то просить буду?

Мэр недоверчиво улыбнулся.

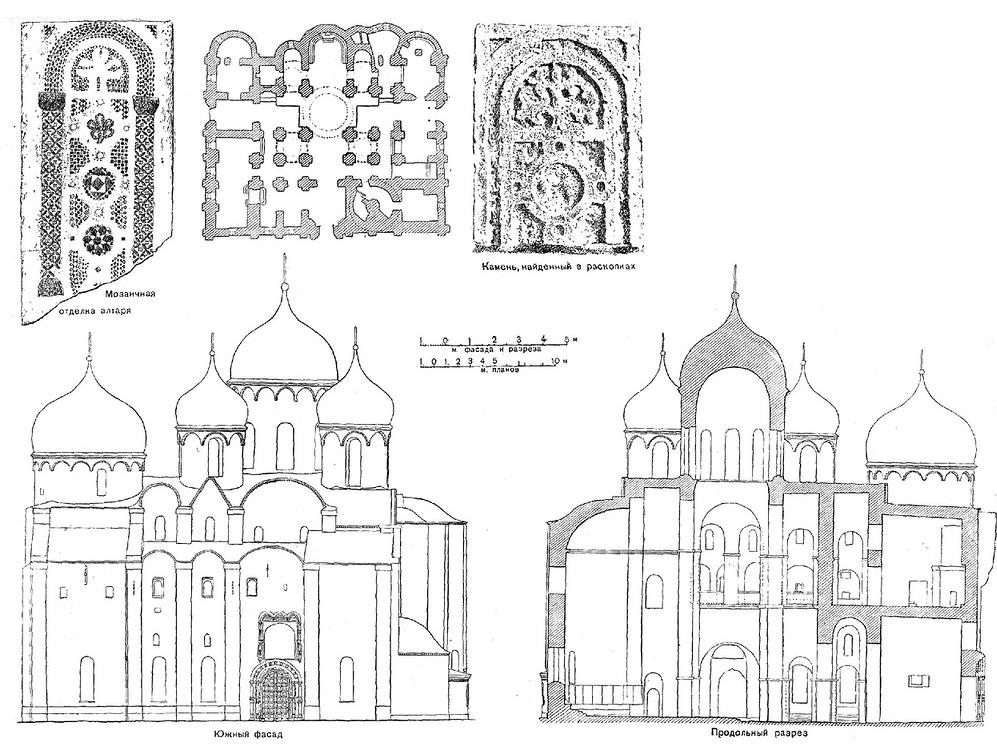

— Я задумал строить кремль.

— Чего? — поперхнулся Федор.

— Да, — дядя Гриша снова начал щупать запонки. — Иван Грозный забросил, а я построю.

— Зачем? Ты от кого обороняться собираешься?

— Ну, всякое может быть. Ты же нас бросишь, если что. А у меня такой армии, как у тебя, нет. Но это даже не столько оборонительное сооружение, сколько символ.

— Ты самодур, Гриша.

— Понимаешь, людям нужно за что-то держаться. Многие верят, что ты мессия, и тем спасаются. Но опорных точек должно быть больше, больше мифов, традиций, которые по сути те же мифы, больше скреп. Мы должны собрать стадо и дать им повод, чтобы было ради чего жить.

— Ради кремля? — печальный мэр ехидно поднял одну из ласк-бровей. Дяде Грише показалось, что она подмигнула ему мокрым черным глазом.

— Нет, ради будущего, — сказал он. — Одним раем сыт не будешь.

— И на что ты будешь строить?

— Я хочу продать тебе Кадуйский район. Ты его присоединишь к Череповецкому и получишь себе расширенный Череповец или округ — как хочешь, с личной электростанцией. Не надо будет покупать у меня свет.

Печальный человек вздохнул и залпом проглотил свою порцию коньяка.

— Ты сумасшедший.

— Нет, я — хороший управленец. А ты — скучный.

— Мне надо подумать.

— А пока ты думаешь, я хочу попросить тебя еще об одной штучке. У меня есть двое ребят, за которых я несу ответственность. Помнишь, сирот Казакевичей?

— Ну.

— Они совсем взрослые стали. Живут в деревне, у брата Кости — Иосифа. Помнишь, Иосифа?

— Ты меня за идиота держишь? Он же командовал восстановлением!

— Но ты же тогда еще не был мэром. Ты же тогда ходил по развалинам, блаженненький такой, я помню тебя в белой грязной рубахе до колен. А Иосиф работал. Так вот мужик воспитал хороших ребят. Парню не надо в армию. Иосиф его выучил, давал книжки всякие читать.

— Какие книжки?

— Всякие, в том числе и те, которые ты запретил. Поэтому парень многое знает. Его нужно определить в университет. Формальное право на поступление у него уже есть — родители воевали. Надо привезти его в город и утроить в общежитие. Есть еще его сестра — ее лучше удачно выдать замуж.

— А она учиться не хочет? — удивился мэр.

— Не надо ей этого. Она тихая, домашняя. Хотя, я думаю, Иосиф будет за учение. Он, вроде, предполагал, что девочка пойдет в училище искусств. Она неплохо играет на виолончели и немного пишет маслом.

— Мы все в долгу перед Казакевичами. Поэтому я помогу, конечно. Перевезем их сюда, поможем наладить жизнь. Проведем обоих без конкурса. Но то, что парень Ницше читал, а он читал?

Дядя Гриша кивнул.

— Это плохо. Но он никому не расскажет?

— А кто поверит?

— И то, правда.

— Осталось только теперь рассказать им, что я и есть вологодский князь.

— Они не знают? А почему вы не рассказали им?

— Из-за безопасности. Сам понимаешь. Везде враги.

— А про родителей знают?

— Что-то знают, что-то нет.

— Понятно, а Иосиф сам как?

— Нормально. Рисует, чертит, выращивает репу — все как обычно. Он меня и заразил идеей про кремль. Разработал проект, будет у меня главным архитектором.

— Парни, — закатил глаза печальный человек и улыбнулся, — Я ж тогда совсем мальчишкой был, как этот твой сын Казакевичей, и так смотрел на вас, как на небожителей. Вы мне такими крутыми бруталами казались, как команда космонавтов из Армагеддона. Я прям тащился.

Улица Константина Казакевича бежит с запада на восток, а улица Иосифа Казакевича с севера на юг. Они встречаются на братском перекрестке, в центре которого стоит грозный памятник Сергею Шойгу.

На улице Константина в основном живут скандинавы. Они говорят на своем суржике. Дома здесь невысокие — семейные особняки с эркерами и лепниной в два, три этажа. Женщины любят украшать окна горшками с цветущими бархатцами, гортензиями и розами, превращая уютные балконы в небольшие сады.

А на Иосифе обитают немцы и голландцы. Эта улица шире и длинней. Здесь стоят монументальные здания с большими, светлыми окнами. На первых этажах шумят магазины и мелкие ремесленные артели. Крепкие хозяйственники любят прохаживаться мимо своих лавочек, заложив руки за модные кожаные подтяжки. У кого-то они красные, у кого-то коричневые, а другие предпочитают экстремальные цвета: синий, зеленый, персиковый или даже розовый. Добрые бурши ведут неторопливые беседы на смеси немецкого и русского, и все обитатели двух братских улиц, вопреки мнениям довоенного медиа, поют свои, народные песни. У скандинавов в моде заунывный, почти плачущий мотив о девочке, которая стала русалкой и смогла доплыть до дома своего погибшего дедушки, но нашла там лишь размытые могилы. А немцы славятся веселыми куплетами про летний лес, фей и фавнов, способных поднять пьянице настроение с помощью волшебной пыльцы. Так живет элита эмиграции.

Иосиф медленно шел по улице Константина, которую сам же и построил десять лет назад. Тогда он вдохновлялся архитектурой Парижа и Петербурга. Ему хотелось слить воедино Монпарнас и Итальянскую улицу, соединить футуристический блеск стали и стекла и тенистую буржуазную уютность, чтобы переселенцам было удобно. Впервые со времен потопа в городе стало свободнее. Удалось расселить несколько домов. В этом районе в одной квартире жила одна семья, а не ютились две или три, как в других. И это называлось роскошью.

Он улыбался чумазому солнцу и свежим глянцевым овощам на прилавках зеленщика.

— Сколько стоит пучок петрушки? — спросил по-немецки.

— Сто рублей, — это было дорого.

— Хорошо, сполосните мне.

Он шел, смакуя каждый шаг, и размеренно жевал петрушку. Иосиф старался держаться в тени балконов и полосатых навесов. Впрочем, он всегда был в тени своего младшего брата. Костя был выше и сильнее, а потом и вовсе героически умер, похоронив всякую надежду на сопротивление. В пятнадцать младший уже был кандидатом в мастера спорта по стендовой стрельбе. Аспирантуре предпочел армию, а потом успешное дело по продаже заграничных кед. Он и на войну пошел добровольцем, из-за чего и Иосифу пришлось идти добровольцем.

Впереди, на ступеньках дети рисовали розовых и желтых бегемотов. Две девочки, похожие на оленят, прыгали через скакалку, высоко поджимая худые, длинные ноги.

Иосиф невольно улыбнулся им.

Он поступил на архитектурный, когда понял, что ему не стать великим художником. Еще раньше он учился в строительном колледже. Три года Иосиф изучал виды кирпичной кладки и способы нанесения краски, растворы и плотничье дело. Он даже победил в каком-то студенческом конкурсе профмастерства, получив за это путевку в Суздаль. Однажды, в самый разгар грязной практики, когда студенты пытались сложить стену сплошной кладкой с трехрядной перевязкой швов, пришли корреспонденты. Сутулый журналист в круглых очках спросил:

— Что у вас лучше всего получается?

— Штукатурить, — ответил Иосиф.

Он любил рисовать руки. Тысячи известковых и будто вырезанных из слоновой кости, черных, бронзовых и желтых конечностей — тысячи испачканных альбомных листков. Со стены над его кроватью смотрели сотни глаз — одинарных и парами — чернильных и грифельных, с бровями и без, цветных и черно-белых. Глаза были его второй страстью.

На вкус ветер был как жженый сахар. По щербатой площади с шуршанием летели сухие листья. Пахло дождем. Неделю назад праздновали день города, а сейчас транспаранты и разноцветные флажки, натянутые на длинные веревки, истерически трепыхались, словно кричали: «Помогите нам!» На скамейке у пятнистого памятника Ленину синеволосая девочка и три мальчика пили пиво. У девочки была проколота губа и нос, в ушах — тоннели, а мальчики носили только черное и забывали мыть волосы. Девочка смешно складывала губы в саркастическую ухмылку и сильно потела, несмотря на холодную погоду. Сизое небо на секунду стало белым и из-за горизонта, как волна цунами, площадь затопил грохот. Мальчики достали из сумки свежий горошек и начали жевать сочные стручки. Девочка посмотрела на них с недоумением. «Бабушкин», — пояснил самый высокий мальчик. «Красивый какой,» — подумала девочка. Снова вспышка. Со смачным чмоком на асфальт упал дымящийся голубь. Толстые дети равнодушно посмотрели на птицу. «Голубь», — сказал самый щекастый мальчик. «Какой он сильный», — думала девочка, глядя на высокого. Запахло жареной курицей. Ветер стал еще сильней и теперь, как коршун, бросался порывами. Транспаранты и флажки схватились за свои юбки и котелки. Жутко завывала годовалая девочка в движущейся коляске. Маленькая женщина дымила длинной сигаретой. На вид она была не старше неформалов с пивом. И натужно катила коляску против ветра.

В эту минуту стальной червяк скоростного поезда приближался к Пскову. Беременные баркасы входили в петербургский порт. Со всех концов гибнущей цивилизации тянулись бензиновые кибитки, до тесноты груженые добром. Люди бежали в дикую страну от смертельной воды, смывающей их историю, словно грязь.

Пахло лаковым деревом и тальком. Мимо Беляны по лестнице вспорхнули два перышка в черных купальниках и белых колготках. Зеленые коридоры казались пустыми. Несмотря на уличную духоту, тут было прохладно, как в гроте, а зимой, видимо, ужасно холодно. Перед глазами мелькали зеркала, деревянные панели, штукатурка и осыпающаяся краска. Под ногами скрипел стертый паркет. Где-то далеко, за какими-то дверями, звучала струнная музыка. Но Беляна слышала лишь ее приглушенное эхо.

Она сгибалась под тяжестью своей виолончели.

Когда дядя сказал, что им нужно переехать в город, она испугалась. В тот день Беляна пошла к морю и долго смотрела на волны, а потом вошла в воду по бедра и поранила ногу об острый камень. Она не знала, как можно прекратить это мерное течение жизни, это счастье так внезапно. Зачем дергаться, если все хорошо. Краем ума она понимала, надо шевелиться и стремится, в конце концов, брату нужно устраивать свою жизнь. Но ей было страшно делать первое движение, как бывает иногда по утрам, когда, предчувствуя трудности дня, не хочешь вставать с кровати.

Кощей сильно рассердился, узнав, что дядя Гриша и есть князь, а Беляна даже обрадовалась. Значит, им помогут сделать первые шаги. Но, если включить в голове горькое осознание, что всю жизнь их обманывали, дать ему волю, становится обидно. Казалось, она потеряла равновесие. Вся прошлая жизнь, все грезы и фантазии, детские игры и уютные вечера, родной дом и запущенный сад — все это ушло навсегда.

Беляна потянула на себя позолоченную ручку. Ее пальцы теперь пахли медью.

Уже две недели они жили в квартире дяди Иосифа на втором этаже особняка, похожего на зефирный торт. Окна ее комнаты выходили на беспокойную улицу имени Константина Казакевича. Странно было, как будто она осквернила папин памятник. Беляна до сих пор не могла привыкнуть к шуму. Перед сном она обматывала голову полотенцем и крепко закрывала форточку, чтобы не слышать трамвайного звона. На газонах росли бесплодные яблони. Их густые шумливые кроны лизали витиеватые перила балконов.

По вечерам она любила сидеть на подоконнике, свесив ноги вниз, и следить за тем, как пустеют улицы, и успокаивается ритм городского сердца.

Беляна только начала привыкать к ванной. А в первый раз она нервничала, набирая воду в широкую керамическую лохань. И чуть было не запуталась во всех этих кранах и сливах. Ее брат тоже стал мыться каждый день. Он мог целый час принимать душ, чуть ли не до дурноты, превращая ванную в парилку. Это его успокаивало, душистая горячая вода и мыльная пена вводили Кощея в ступор. Убаюканный негой он меньше переживал из-за экзаменов. Брат поступал на кафедру металлургии и машиностроения. Он совсем перестал спать. Лежал на перине из учебников и тетрадей, зубрил физику, математику, химию или просто смотрел змеиными глазами в потолок.

А Беляна играла Баха. Каждый вечер в деревне они смотрели старые фильмы. Там черно-белые широкие люди жили правильно и хорошо, говорили верные слова и поступали, как герои. Пушистые блондинки с фарфоровыми лицами исступленно обнимали квадратных мужчин в мягких костюмах. Дядя Иосиф говорил, что они должны жить по-другому, не как их родители, что они должны высосать эту жизнь до капли, словно сочную ягоду, каждую минуту и секунду быть эгоистами и не думать о смысле.

— Да как же так! — спорил Кощей. — Нужно же приносить пользу!

— Это банально, — отвечал дядя Иосиф. — Да и незачем. Будущего все равно нет.

Беляна играла Баха, глядя в открытое окно на перламутровое сияние заката. Она следила за тем, как в оранжевой дымке дышал темный сад, пьянела от прохлады соленого ветра и жевала миндаль в шоколаде. Кощей перестал кричать на дядю, ему как всегда стало стыдно, но он был слишком гордым, чтобы извинится. Казалось, его рыжие волосы — это открытое пламя и стоит только прикоснуться к ним, погладить жалкого брата по голове, как получишь страшный ожог, который и тебя заразит спесью и унынием. Кощей часто уходил один на вершину холма и пел там морю жестокие романсы.

Дядя Иосиф подолгу мыл посуду в эмалированном тазике. Он чутко прислушивался к сообщениям радио или замирал на несколько минут, завороженный голосом диктора, повторяющего плавные строки Гончарова или Тургенева. Потом садился за стол, отодвигал угол клеенчатых кружев, доставал из ящика, пропахшего гвоздикой громкий пенал, перочинный ножик, бумагу и рисовал бесконечные руки и глаза.

А Беляна играла Баха, пьянея от запаха лакового дерева и талька. Чуткий метроном отмерял такты. С ресниц сморщенной цапли опадала тушь. Рядом, облокотившись на столешницу, тряс седыми кудрями пожилой лев. Кажется, он плакал.

В красном углу чадила ладаном лампада. В сладком мороке дремал кроткий лик Николая Чудотворца. Темная, древняя икона, искрилась в новом, золоченом окладе. Блики плясали на стекле, отделявшем образ от сумрачного мира.

Стройная свечка Софийского собора горела над канавкой Вологды. По воде медленно шел шашлычный баркас, прогуливая сельских туристов между облезлыми, замусоренными берегами. Напуганные колхозники, укутанные сальными пледами, махали полуголым рыбакам, а те махали в ответ.

По пыльным дорогам бегали сонные собаки, изредка облаивая грузовики и мотоциклы. На газонах цвели огурцы и кудрявилась капуста. Вялые столичные жители зевали на щербатый асфальт и облупившиеся заборы палисадов и не могли показать приезжему, как пройти на соседнюю улицу. Нежную лень и грусть с недавних пор стал нарушать грохот тяжелой техники — рядом с собором, уничтожая ощипанные кусты и заросли дудок, начали рыть котлован. Вокруг падала строительная взвесь, нарушая чистоту воздуха, пыль покрывала головы сумасшедшего Батюшкова и его коня, брусчатку и камни неоконченного Грозным начала.

Строился кремль.

Под жестяными куполами, схватившись за шаткие перила, крутил головой маленький дядя Иосиф. Он осматривал выцветшие просторы. Седые кудри трепыхались, словно водоросли в стремительной воде, и словно тучки набегали на жилы тощей реки, на зеленых барашков в парках, бетонные клетки домов. За ним топтались какие-то стриженные холопы из мастеровой артели, шуршали свитками смет и делали корявые пометки.

Скрипнула пружина, и она открыла глаза. Во сне у нее болело сердце — ныло и постанывало и, казалось, что эта боль уже стала фантомной, словно в груди и не было ничего. Врачи сказали, что нужно пройти обследование, а для этого необходимо вскрыть грудную клетку, достать сердце и посмотреть что за ним. Она уже видела, как хирург светит фонариком в горячую красноту, чувствовала там инородное тепло и чьи-то руки. Скрипнула кровать, и она обрадовалась, что проснулась. Еще была ночь. В смутной черноте казармы храпели люди, ворочаясь на двухъярусных койках. Она смотрела в потолок, и, чудилось, ее синие с желтыми прожилками глаза жгут тьму, словно два лазера, еще немного и они обрушат крышу на грешных солдат.

Кошмары казнили ее каждую ночь, словно за всю жизнь и не было никаких приятных снов. А те, что были — тоже ужасы, но менее страшные с примесью мечты. Когда мучителем оказывался красивый юноша и влюблялся в нее, или она становилась спасительницей целого города, уводя людей от воздушной атаки в безопасное место: вверх в кручи, подальше от моря.

На нижней койке дернулся сосед — толстый сын мясника. Вчера на строевом занятии он не смог залезть на стену, и сержант ударил его ногой в грудь.

Парень потерял сознание. Минут десять он лежал в грязи, как свиная туша. Солдаты оттащили его к стене барака, чтобы он не мешал им тренироваться. Потом парень очухался и с разрешения командира пошел в медпункт.

Сегодня ей опять подниматься на вышку — сторожить промзону. Стрелять на поражение и без предупреждения. Она мечтала стать героиней, лучшей в отряде, классным снайпером, как ее отец, но тогда была война, а сейчас тошнотворный мир. Ей противно было сидеть на месте, от безделья она начинала болеть. Работа до физической боли — только это приносило ей настоящее наслаждение, пожалуй, ради этого она и жила. В детстве она мечтала участвовать в Олимпиаде, но спорта больше не было, поэтому пришлось стать легальным убийцей, защитником того, что еще осталось.

Она родилась в бомбоубежище во время налета. Мама рассказывала, что в то время приходилось постоянно прятаться. Люди набивались, как кильки, в колодцы сталинских подземелий, спрятанных под пятиэтажками вокруг комсомольского парка. Когда начались схватки, маму положили прямо на подвальные ступеньки. Какой-то дворник подстелил под нее свою фуфайку. Воду нацедили из домовой трубы. Женщина с дряблыми щеками и в рыжем парике — преподавательница медучилища на пенсии — принимала роды. Мама рассказывала, что старуха все время надсадно кашляла и ругалась матом.

Ее назвали Доброславой, потому что верили, все наладится, верили в светлое будущее для детей.

В тот день бомба в дом не попала, и в следующий не попала, и в позаследующий. Этот дом так и стоит на углу улицы Ленина и Сталеваров. Сейчас его украшает огромная фреска: взрыв на фоне падающего снега и море красных гвоздик.

Говорят, автора фрески повесили. Другие считают, его поймали и убили немецкие бандиты. Но она верила, художник жив.

Иногда Доброславе казалось, что война на самом деле не закончилась, что ей врут и в любой момент все может повториться сначала, как будто учебник истории пролистают наоборот. Как тогда жить? Хватит ли сил? Она часто думала о тете Соне Казакевич, которая погибла в двадцать шесть лет. Доброславе вчера исполнилось двадцать пять.

Она сильно зажмурила глаза и надавила на них кулаками, словно на кадку с капустой поставила для гнета два увесистых камня. Делала это всякий раз, когда в голову начинала лезть всякая пакость, чтобы не разнервничаться и не упасть в белое пятно.

— Эй, Горшкова, — кто-то легонько тронул ее за ногу холодным пальцем.

Она посмотрела вниз. Там стоял лопоухий рядовой, которого вчера сильно отругали за заблудившегося заводского новичка.

— Что случилось?

— К тебе папа пришел.

Она все еще сильно вздрагивала, когда шла стрельба. Трудно было унять дрожь в руках. Нужно крепко сжать микрофон, чуть высунутся из-за дерева, и проговорить в камеру сводку без провалов в голосе и интонации. Главное, не захлебнуться и не дать петуха, и не сбиться — второго дубля может и не быть. Оператор настраивался, прокручивая колесико диафрагмы.

Сильно чесалось под каской. Она видела, как пули пробивают старые стволы дубов, тополей, пихт, ясеней, яблонь и рябин, как разлетается в клочья темная кора. Она чувствовала, как ее позвонки впиваются в ветку яблони, словно она пытается врасти в дерево. Под ногами скрипел рыхлый снег. Он напоминал стеклянную кашу, казалось, если проглотить ее, то все внутренности изрежет в лоскуты. Вспоминалось, как в детстве бабушка приводила ее в этот парк. Весеннее солнце заставляло мир расти вверх. Все люди улыбались, вокруг было зелено и мягко: изумрудный ковер, хрустальная вода, желтые скамейки, березы, качели. Смеялись дети, и мир оживал после долгой зимы.

Бабушка в легком плаще, ее тонкие лодыжки в капроновых чулках и старомодные туфли. Она прогуливалась с незнакомой женщиной вдоль красных клумб. А рядом девочка со светлыми хвостиками и в синем комбинезоне — она всегда хотела такой — с мультяшкой на кармане. Девочка устроила в излучине яблони домик для бегемота из шоколадного яйца. Ее забрали на выходные из больницы.

Казалось, что она сидит у того же самого дерева. Только теперь вокруг грязь, кровавые следы на снегу и куски коры. Вот здесь, в излучине, лежала ватка, а на ватке дремали два синих бегемота. Она обсуждала с девочкой сериал про Геракла, а сама не могла понять, чем та болела. Ей было немного противно, она боялась заразиться.

К горлу из желудка поднимался ком. Холодели ноги. По носу ползла капля, и след от нее чесался. Золотые львы с отбитыми ушами и фаянсовые цапли без клювов мертвыми глазами смотрели в пустоту. Обезвоженный, разбитый фонтан напоминал памятник на старинном кладбище. В чаше стонали раненные, но медики не могли подобраться к ним из-за обстрела.

Пластиковый язык детской горки был пробит насквозь, словно кто-то оторвал неровный кусок.

Ей часто снилось, как она летит с ледянки вниз, быстро-быстро, подпрыгивая на виражах, проскакивая опасные петли, словно саночник в желобе. Только в конце нет финиша.

Солдат, прикрывавший их, дал сигнал: «Давай!»

Где-то у памятника Ленину взорвалась граната.

— Соня, ты готова? — спросил оператор.

Она кивнула.

Вдруг неожиданно раздалась музыка. Кто-то играл Баха. И мимо камеры просвистела пуля.

Под потолком, словно космическая вакуоля, мерцала лампочка. В металлической комнате без окон пожилой офицер растекался, как подтаявший кусок сала.

— Курсант Горшкова демонстрирует отличную успеваемость и примерное поведение. Она одна из лучших в отряде, господин князь. А у нас на двадцать ребят всего две девочки.

Дядя Гриша постукивал указательным пальцем по столешнице и, задумавшись, смотрел на седой висок офицера.

— Извините меня за нескромный вопрос, — проговорил он.

— Спрашивайте, что хотите, — офицер слегка улыбнулся и поднял вверх кустистую бровь.

— У вас дети есть?

— Да, — теперь офицер улыбнулся широко. — Двое. Мальчик и девочка.

— Сколько им лет?

— Двадцать семь и девятнадцать.

— И кем они стали?

— Парень уже старший лейтенант. А девчонка учится на педагогическом факультете.

— Вы довольны этим? — сощурил глаза дядя Гриша.

— Да, вроде да, — офицер помолчал, посмотрел на свои часы в нерешительности, а потом все-таки сказал. — Хотя, конечно, в молодости я думал, что мои дети станут необыкновенными людьми. Знаете, я хотел, чтобы они уехали в Москву или Питер. Сын бы стал нейрохирургом, а дочь — балериной. Я представлял, как они будут путешествовать, побывают в Бразилии и Китае, Австралии и Испании. А вокруг удивительные технологии, роботы, полеты на Марс и вакцина от всех болезней сразу; музыка станет другой и кино тоже, и литература — искусство будет переживать новый расцвет. Я думал, что в будущем все станет лучше.

— А вы и до войны служили?

— Нет, — ухмыльнулся офицер. — Я работал в редакции, верстал газету. И знаете что? — он выдержал паузу, таинственно и с озорством блистая глазами. — Я был хипстером. У меня такая рыжая бородка была клинышком и бритый затылок. Я носил бабочку на джинсовой рубашке. И верил, что знаю все на свете, — когда он сказал это, показалось, что его виски стали темней, а в зрачках промелькнул тощий юноша в больших очках, испачканных типографской краской.

Дядя Гриша долго смотрел в глаза офицеру, провожая отблеск молодости. Почему-то ему захотелось обнять этого человека.

— А я был чемпионом Европы по биатлону.

Офицер кивнул, мол, знает.

— Но не поехал на Олимпиаду, а ведь только ради этого и жил. Из-за войны не поехал.

Офицер снова кивнул.

— Просрали мы все, — вдруг пробормотал он. — Главное, чтобы молодое поколение больших ошибок не наделало. Знаете, в чем беда наших детей?

— В чем же?

— Мне кажется, что живут они, как слепые в дремучем лесу, кричат, ищут дорогу и не находят ни ее, ни друг друга.

— А мы по-другому разве живем?

Офицер пожал плечами и снова посмотрел на часы, подняв мясистую руку к самому своему носу.

С режущим скрипом отворилась дверь и, вытянутая в струнку, стройная Доброслава прошагала к столу. Сзади дергался ушастый мальчик. Оба курсанта, до смешного серьезные, старательно отдали честь офицеру.

Дядя Гриша встал и крепко обнял дочь, чуть приподняв ее от пола. Девушка смутилась.

— Ты чего? — прошептала она.

— Сватать тебя будем, — улыбнулся князь.

На языке медного колокола повис бритоголовый звонарь с рябым, пухлым лицом. Следы вырождения и постоянной выпивки читались в его размытых чертах. Полы вороньего одеяния парусило ветром, серая фуфайка в ватных дырах отчего-то пахла черносливом и сажей. Звонарь то опускался, то поднимался, удерживая веревку, и глядел на свинцовые тучи и на золотые купола средневекового собора. Протяжно, певуче стонал колокол. И его звон эхом летел над Шексной и над Соборной горкой, и над квадратной площадью, по которой туда-сюда суетливыми муравьями сновали священники в черно-красных рясах, с большими серыми крестами и скрепками на руках.

Хмурые плотники колотили виселицу.

К реке по древней брусчатке спускалась дебелая женщина в коротком ситцевом платье и с бидоном в руках. Она шла к поплавковой пристани за свежим, деревенским молоком. Надсадно визжала собака за забором одного из частных домов, окружавших площадь.

Малокровное солнце временами проглядывало сквозь тучи и отражалось в мутном сиянии церковных куполов.

Стонал колокол.

В рюмочной было тихо. Постоянные посетители — горемычные и безнадежные — с бездонными графинами засели в темных углах. Багровый хозяин — устрашающий человек в тельнике под косухой — облокотился на барную стойку. Не мигая, он смотрел в стекло витрины на готовящуюся казнь.

Рядом с ним, на вертящемся стуле сидел парень в старой армейской куртке и пил кислое пиво.

— Тебе, Броня, надо вступить в профсоюз.

— Незачем, — парень говорил низким, угрюмым голосом.

— Как незачем, а как же бонусы, нах? Социальные гарантии, льготы, нах?

— Я не собираюсь всю жизнь сталеваром работать.

Хозяин рюмочной раскатисто рассмеялся. Показалось, что надвигается гроза.

— Что же ты учеником ко мне пойдешь? Или к кому другому? К мясникам или к поварам в цех?

— Пал Егорыч, не дергайте, я пока не решил. Но знаю, что не хочу больше так.

— Как?

— Бесцельно, — Броня допивал кружку. — У жизни должна быть цель, а у каждого человека — предназначение. Вот у моей матери была цель — вырастить меня, наверное, поэтому она тогда и не погибла. У вас тоже было предназначение — вы друга на войне спасли. И у меня есть своя задача. Но я пока не знаю какая.

— Лихо ты людей разгадываешь, — Пал Егорыч расправил могучие плечи и со злостью сощурился. — Чего ты знаешь-то? Тебе решать кто, зачем жил? Это только одному Богу известно, а ты что? Почем ты знаешь, что я уже все сделал, жизнь свою проиграл. Чего же я не помер тогда, под Вологдой, в ту же минуту, как Ваську вытащил? Если я уже все — больше не нужен, битая карта?

— Да ничего я не знаю, — Броня брезгливо отвернулся к окну. — Я просто думаю, — он следил за тем, как навязывают толстую петлю, и эта пеньковая капля как-то по-особому пропускает свет, словно видно там, как плывет воздух, словно это какой-то лаз или проход — дыра в другое измерение.

— Мы ведь для чего-то рождаемся, а не просто так, — продолжил он, помолчав. — Кто-то призван стать художником, кто-то инженером, а кто-то летчиком.

Пал Егорыч вздрогнул, он вытирал столешницу застиранным куском марли.

— А ты кем хочешь быть?

— Космонавтом.

Теперь уже парень вздрогнул худыми лопатками — от раскатистого хохота хозяина.

— Кем? — выплюнул еще больше налившийся кровью Пал Егорыч.

— Космонавтом.

— Ха-ха-ха.

На площадь стягивались люди, мучившиеся от душной погоды и головной боли. Все ждали грозы. К виселице уже прикатили трибуну для выступления мэра.

Мужчины, женщины и дети топтали ногами монохромные листовки: «Сегодня в 15.00. на Лобном месте администрация города проводит публичную казнь бывшего директора МУП „Доргорклин“ Семена Ветрова. Причина — злостное и систематическое нарушение должностных обязанностей и правил благоустройства. Пронос яиц и камней не возбраняется. Петушки на палочке — бесплатно».

Пал Егорыч налил парню еще пива.

— Я не мало таких, как ты, Бронимир, видел — сказал он. — Мучаешься, чего-то ищешь, стонешь, маешься. Не к добру это.

— А вам не обидно? — вдруг спросил парень.

— Чего?

— Что вы воевали, а враги лучше вас живут?

— Ты брось эту херню, Броня, — хозяин схватил парня за челюсть. — Штука в том, что эти люди нам не враги. Ты сам с таким врагом дома живешь, нах. Не западло? Все кончилось, когда явился Святой Николай. Он нам путь указал и помирил нас всех под одной верой, — он с силой отбросил от себя лицо Брони. — Кто как крутится, тот так и живет, понял?

— Понял-то, понял, — отозвался парень, обиженно потирая подбородок. — Но как это он так нас здорово объединил, если страна наша раскололись на части?

Пал Егорыч почернел.

— Я тебе щас рот заткну, нах! За такие слова на кострах надо жечь!

Но Броня уже швырнул мелочь на стол и вышел на площадь, шваркнув дверью. Снаружи уже гудела большая толпа.

Серебристый цилиндр с двумя крылами солнечных парусов парил в невесомости, и, словно испуганный воздушный шарик, издавал протяжные: «пи, пи», — которые жадно проглатывал черный вакуум. Бразильско-китайская станция «Deusa-1» невольно оборачивалась по элипсообразной орбите вокруг Луны.

Китайский капитан, пристегнутый крепкими ремнями, прилип лбом к прохладному стеклу иллюминатора. Он с восхищением и тоской смотрел на далекий голубой шарик в белых разводьях облаков. И тихонько напевал гнусавым, протяжным голосом, как будто нашептывал больному ребенку:

«Эти глаза напротив — калейдоскоп огней.

Эти глаза напротив ярче и все теплей.

Эти глаза напротив чайного цвета.

Эти глаза напротив — что это, что это?»

Вокруг зелено мерцали лампочки датчиков и плыли капли воды.

Снизу станция походила на батарейку. Ученые топтали тяжелыми сапогами лунный реголит в Море Дождей. Медленно восходила Земля.

Двое космонавтов остановились, обнявшись. Неподалеку от жилого модуля, вбитые в грунт, топорщились красный и зелено-желто-синий флаги. Последние империи изучали происхождение Луны. Они пытались расшифровать космогонический ребус и найти путь к спасению человечества.

Один из космонавтов медленно повернулся и пошел на своих непослушных ногах к модулю. Вдруг он нечаянно споткнулся и чуть не упал.

— Все в порядке? — спросил его напарник по радиосвязи, так как оба были в скафандрах с зеркальными шлемами.

— Да, все хорошо.

Споткнувшийся опустился на колени, рассматривая что-то в реголите.

— Не может быть, — прошептал он по-португальски. — Ли! Иди сюда, посмотри!

И пока Ли шел, медленно передвигая свое белое, дутое тело, бразильский космонавт, как собака, ищущая закопанную кость, разгребал лунный песок, а потом обеими руками схватился за конец железного прута, который торчал из серого грунта.

— Что это, Жулиано?

— Твою ж мать.

Над беспомощными, слабыми людьми — такими одинокими на чужой планете, как няньки, заботливо наблюдали миллиарды сверкающих звезд, словно глаза одного, всемогущего существа.

Лед усыхал под теплым, мартовским солнцем. Небесный купол с каждой секундой поднимался все выше и выше и становился все голубей. Река уже вскрылась по фарватеру, и холодное течение облизывало пористые закраины.

Стайка бесстрашных рыбаков примерзла к льдине над опасной глубиной. Как грачи, они чернели, и беспрестанно, словно азартные игроки, дергали мормышки.

На берегу между поваленными в снег грибами пляжных зонтов делали китайскую гимнастику девушка и мужчина в одинаковых синих куртках и белых лыжных шапках.

Тугие портфели с изображениями принцесс тяжело оттягивали плечи, но девочки совсем не чувствовали этой тяжести, хотя, когда снимали сумки, радовались неожиданной легкости.

Они шли по вантовому мосту, пугаясь вибрации и легкого качания, засматриваясь на широкий изгиб реки, впадающей в водохранилище и мягкий дым из стальных труб вдалеке.

Соня вспоминала, как сегодня в столовой Илья Гринев сказал, что Луна на самом деле — древний космический корабль, что на нем прилетели пришельцы, которые и заселили Землю. Рассказывая это, Илья — главный хулиган и балагур класса — перепачкался сгущенкой — он разминал творожную запеканку вилкой. Эту историю ему поведал старший брат, который вычитал ее в каком-то взрослом журнале.

И Соня представила, как Луна, на которую она так часто смотрела перед сном, может быть внутри железной, ненастоящей. Ей это было и интересно, и обидно, словно все вокруг ее обманывали. Кто были эти пришельцы, зачем они летели к Земле, спустились или погибли от голода и жажды внутри большого металлического шара? А потом вокруг этого шара наросла земля и камни, появились горы и кратеры. Что, если когда-нибудь ученые найдут внутри Луны большой инопланетный город и тела мертвых, позабытых и несчастных инопланетян?

А, может быть, они вовсе не несчастные, может это они убили динозавров, может она — Соня — пра-пра-правнучка пришельцев. Откуда они взялись, откуда?

Предположение о таинственном происхождении спутника Земли было для нее уже не мифом, но мечтой, навязчивой идеей и почти правдой.

— Соня! — крикнула ее подруга — толстая и неуклюжая Варя.

Они уже были на реке. Задумавшись и почти не замечая Варю, Соня кидала в полынью острые, неровные льдинки, поднимая высокие брызги. Ее подруга стала делать то же, весело смеясь и принимая это за совместную игру.

Теперь Варя барахталась в мерзлой воде, отчаянно держась за скользкий край проруби. Девочка страшно выпучила испуганные глаза и была похожа на совенка в своих очках с толстыми стеклами. Ее розовая шапка с кошачьими ушами плавала рядом, словно вязаная медуза, намокала все больше и медленно шла ко дну.

— Соня!

Варя тонула уже в третий раз. Впервые это случилось на озере, в Кириллове. Девочка каталась на коньках, лед под ее ногами треснул, и она провалилась. Ее дедушка — сухой, жилистый и еще молодой, топил баню и увидел все поздно. Он прыгнул в полынью, когда Варя уже скрылась под водой. Тогда ей было всего пять лет.

Потом она нахлебалась соленой воды в Средиземном море, когда, не послушавшись мамы, зашла слишком глубоко, на цыпочках, и ее смыло волной — Варя до сих пор не научилась плавать, и чувства осторожности у нее отчего-то не появлялось, что наводило мысли об инстинкте самосохранения и естественном отборе.

— А! — закричала Соня и замахала руками, не понимая, что она делает. — Помогите!

Варя барахталась, ее ноги в синтепоновых штанах наливались смертельной тяжестью; она с силой тянула вверх свою шею, словно хотела выпрыгнуть на лед, как рыба.

К детям с пляжа бежали любители гимнастики, они щурились от слепящей белизны пространства и тоже махали руками.

На далекой льдине дернулись сумасшедшие рыбаки, казалось, они медленно выходили из транса.

Издали доносился шум машин, проносившихся по высокому мосту.

Соня, зажмурившись от напряжения, тянула Варю за руки. Та с икотой глотала воздух.

На следующий день в их школу пришли журналисты. Они долго разговаривали с учительницей и мамой Вари. Настоящие спасатели при всем классе вручили Соне грамоту. А потом все вместе поехали на реку, где Соню и Варю заставили много раз пройти мимо проруби и бросать ледышки в воду. Журналисты хвалили Соню и напоминали Варе, как она неловко чуть не погибла. Варя злилась и капризничала: сначала отказывалась выходить на лед, а потом специально говорила всякие плохие слова. За это Соня вела себя, как лучшая.

— Тебе было страшно? Ты ведь сама могла упасть в воду, — спросила журналистка в красной куртке с капюшоном.

— Страшно было за подружку, — обиделась Соня, сильно грассируя на «подружку».

В эту самую минуту она впервые подумала, что хочет стать журналистом.

— Кто это? — спросил Кощей, глядя на портрет бородатого старика в костяных очках.

— Ты, правда, не знаешь? — удивился тощий Поль, сглотнув кофе. Его крупный кадык дернулся вверх-вниз.

— Нет.

— Это профессор Воробушек.

— А? — округлил глаза Кощей.

Вместе с Полем они стояли под пыльными фотографиями в длинной галерее, окнами выходящей на порт. Белый пасмурный свет делал все вокруг каким-то нереальным или наоборот слишком реальным, отчего трудно было узнать даже самые знакомые предметы. Так и хотелось воскликнуть: «Что это галстук? Галстук?!»

— Он знаменит, — продолжал Поль, потряхивая своими дредами с маленькими разноцветными бусинками на концах. — Он руководил кафедрой отечественной филологии перед войной. Был ведущим батюшковедом.

— Кем?

— Батюшковедом — исследователем творчества Батюшкова

— Ты откуда знаешь? — Кощей рассматривал ромбы на своем галстуке.

— Мне дядя рассказывал. Он был с ним знаком, — Поль внимательно следил за невнимательностью приятеля.

— С Батюшковым? — рассеяно спросил Кощей.

— С Воробушком, — начал раздражаться Поль.

Мимо них, неслышно ступая мягкими ботинками по ковровой дорожке, прошел седой преподаватель. Он ритмично двигал плечами, усыпанными перхотью, как старый рок-н-ролльщик, и неодобрительно посмотрел на двух ребят в одинаковых серых костюмах и ярких галстуках.

— Зря мы выбрали эти галстуки, — сказал Кощей, не отрываясь от ромбов. — Слишком вызывающе. Надо было, как «Битлз» — спокойно и элегантно, с шиком. А тут еще твои волосы...

— Не парься, — ухмыльнулся Поль. Он подошел к окну и стал стучать пальцем по стеклу. С той стороны ползала мошка.

— Скорее бы уже. Господи, — Кощей тяжко вздохнул и сел на корточки. — Когда все закончится, усну на сутки.

— Жена Воробушка погибла, а дочка потеряла руку во время теракта — так говорят. У него остался внук. Я даже представить себе не могу, каково это быть внуком знаменитого человека. Интеллигентная семья.

— Ты зануда, Поль.

Через полчаса они получили студенческие билеты. Кощей вернулся домой и лег спать.

— Бронья, — хрипел сморщенный старик в поварском колпаке и переднике, и с красным платком, повязанным на дряблой щетинистой шее. Он говорил сорванным голосом, словно беглый зек, временами переходя на писк. Старик часто моргал. Казалось, что его правый глаз — стеклянный. — Где кура?

Бронислав Воробушек в белом халате склонился над облупленной, ржавой ванной, где с силой чистил крупного карпа мелким ножом. Липкая чешуя разлеталась вокруг, как брызги конфетти. Лицо Брони напоминало стальную маску.

— Я же чищу рыбу, — сказал он, повернувшись к су-шефу.

— Идиот! Я поручить тебе куру! Я что так плохо говорить!

Броня молчал, крепко сжимая нож.